- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

«Хороший ученый — редкий зверь»

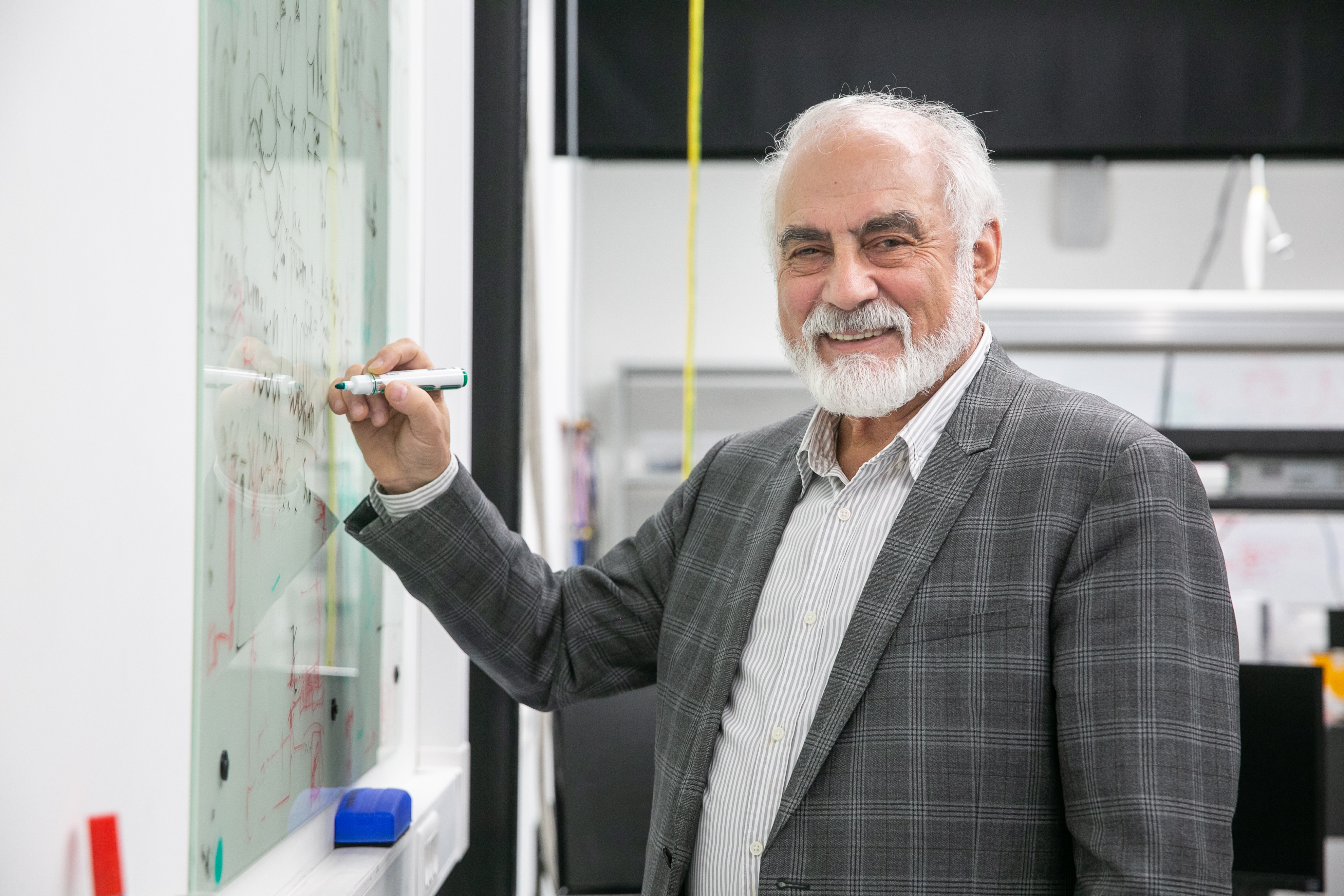

Григорий Гольцман — редкий для российского ландшафта образец ученого и бизнесмена в одном лице. Принадлежащая ему и основанная на его научных открытиях компания «Сконтел» работает на глобальном рынке квантовых технологий. С 2013 года Гольцман возглавляет базовую кафедру в МИЭМ. В свой юбилей (25 февраля ему исполнилось 75 лет) Григорий Наумович рассказал «Вышке для своих», как это все начиналось.

«На два класса старше учился Никита Михалков»

Детство мое прошло вблизи Кремля, в Лебяжьем переулке, который идет параллельно Москве-реке непосредственно от Боровицкой площади. Родители мои были связаны с педагогикой, но по-разному. Отец собирался быть учителем физики, окончил педагогический в июне 1941 года, но вместо школы сразу пошел на фронт, и из мужчин всего его выпуска физмат-факультета выжили двое — он и студент Семенов, которого не взяли на фронт из-за горба. После войны отец учителем работать передумал, а стал работать в кино. Группа, в которой он работал, снимала стереокино, и потом он работал в области съемок в космосе. А мама как раз была учителем — русского языка и литературы, но окончила она знаменитый ИФЛИ.

Учился я в 57-й школе, тогда она еще не была математической, но после 7-го класса я решил, что пойду работать. Меня никто, конечно, к такому шагу не принуждал, мне самому не хотелось еще 4 года сидеть в школе, так как предстоял переход на 11-летнее обучение. При этом оставалась возможность учиться в десятилетке, но для этого надо было сдать экстерном за 8-й класс и продолжать учиться в вечерней школе (такие школы назывались «школы рабочей молодежи»).

Работать я пошел в ту же школу рабочей молодежи, в которой учился, лаборантом кабинета физики, и это была интересная школа. Хотя в ней учились в основном уже взрослые люди, кто не сумел вовремя получить полное среднее образование (например, был класс милиционеров), но была и занятая молодежь школьного возраста: спортсмены, артисты и др. Например, танцевальный ансамбль Моисеева целиком учился у нас. В моем классе училась Таня Тарасова, тогда еще фигуристка, а не наставник фигуристов, Алексей Уланов — первый партнер Ирины Родниной (она училась на пару классов младше), тогда уже известный артист Николай Бурляев. На два класса старше учился Никита Михалков.

«И, слушая его, я воодушевился физикой»

Это был 1962 год, и в это время в школьном образовании по математике и физике начался интересный процесс, который сыграл важную роль в моей жизни. Два выдающихся ученых, академики Андрей Николаевич Колмогоров и Исаак Константинович Кикоин, взялись за модернизацию школьного образования — соответственно по математике и физике. При этом Андрей Николаевич Колмогоров был одним из главных инициаторов основания московской школы-интерната ФМШ №18 (ныне — СУНЦ МГУ им. А.Н. Колмогорова), в которую тогда отбирали по всей стране самых способных к математике школьников. А Исаак Константинович Кикоин, один из главных участников атомного проекта, открыл в МГУ подобную школу выходного дня по физике для московских школьников, в которую я, к счастью, прошел отбор. Кикоин сам занимался со школьниками, читал нам лекции, и, слушая его, я воодушевился физикой. После первого года занятий Кикоин пригласил нескольких профессоров МГУ, чтобы они проэкзаменовали нас, школьников, по программе по физике первого курса МГУ. Я получил на этом экзамене 4 балла, был очень воодушевлен, некоторые другие ребята, которые со мной учились, тоже сдали этот экзамен хорошо, и Кикоин получил для нас разрешение ректора на поступление в МГУ без школьного аттестата после 9-го класса. Я получил двойку на вступительном экзамене по физике, занимался еще год и через год опять поступал.

Теперь у меня было 2 года рабочего стажа, и по правилам поступления в том году такие абитуриенты имели существенные преимущества. После первых четырех экзаменов поступающих с двухлетним рабочим стажем осталось мало, так что на экзамене по физике мне было достаточно получить хотя бы тройку, но я опять получил двойку… Большая часть фамилий из списка моей экзаменационной группы прозрачно намекала на определенную национальность. Экзамен у нашей группы длился так долго, что я сделал 5 ошибок. Этого было достаточно для законной двойки. Все же психологической закалки мне на тот момент не хватало.

«Удовлетворял собственное любопытство за государственный счет»

Как бы то ни было, отец мой, окончивший педагогический, очень мне его рекомендовал, и я пошел по его стопам. Он оказался прав: там было много замечательных ученых. В основном это были профессора и преподаватели, которые по тем или иным причинам не могли преподавать в МГУ, и в общем их набиралось изрядное количество. Еще там были замечательные девушки, не в пример МГУ. Со мной в группе училась моя будущая жена, самая красивая девушка факультета, и вот мы уже более 50 лет вместе. А еще педагогический называли «поющий институт»: в нем учились знаменитые барды того времени Визбор, Якушева, Ряшенцев, Ким. Я, конечно, завзятым походником и членом этого клуба студенческой песни не стал — слишком много времени вместо этого проводил в лаборатории, но тем не менее эта часть жизни тоже у меня присутствовала.

Лаборатория, в которую я хотел попасть, как и многие другие в ведущих вузах страны, была секретной. Поэтому, пока мне не исполнилось 18 лет, попасть туда я не мог, но мой профессор Евгений Михайлович Гершензон давал мне правильные задачки, фактически меня экзаменовал. Затем я получил свою форму секретности, попал в эту лабораторию и теперь уже много лет ее возглавляю, хотя уже более 30 лет никаких секретных работ в ней нет. Это была работа на военно-промышленный комплекс, прежде всего приборы для станций дальнего обнаружения и для спутников дистанционного зондирования Земли из космоса. Одним из заказчиков у нас был Дмитрий Борисович Зимин, впоследствии создатель компании «ВымпелКом» с торговой маркой «Билайн». Тогда он тоже работал в секретном институте, который назывался Институт радиотехники АН СССР. Для меня было важно, что эта работа оставляла мне время и возможность заниматься тем, что мне было действительно интересно. В этом смысле я именно «удовлетворял собственное любопытство за государственный счет», как это назвал когда-то академик Арцимович.

А интересны мне были исследования в области физики полупроводников. Еще в 30-х годах прошлого века было сделано открытие экситонов в полупроводниковом кристалле, и стало понятно, что это первое возбужденное состояние идеального полупроводникового кристалла. Первое состояние — это экситон, а я искал второе, работал с экситоном как со свободным атомом, в то время это была популярная область исследований. Другой интересовавший меня в то время вопрос: может ли мелкий донор в полупроводнике иметь отрицательный заряд, а мелкий акцептор — положительный?

Про самые важные мои и моих коллег научные достижения в области физики полупроводников, а они были сделаны в 70-х годах, в мире не было широко известно. Публикации в советских научных журналах этому не способствовали, а представить свою работу на международной конференции было вообще недостижимой мечтой.

Допустим, я опубликовал статью в ЖЭТФ (Журнале экспериментальной и теоретической физики), через какое-то время статья переводилась неким незнакомым мне переводчиком, и потом, читая ее по-английски, я сам не все мог понять, а коллеги за рубежом, те, кто работал в той же области науки и кому удалось эту статью прочесть, может быть, через несколько лет на нее ссылались. Я мечтал сесть с зарубежными коллегами за один стол, обсудить, что происходит в нашей науке... Но до этого были еще долгие годы.

«Женя, конечно публикуем! Моня»

И все же — о чудо! — я опубликовал одну статью в западном журнале. Это было так. Мой руководитель Евгений Михайлович Гершензон был знаком с Эмануилом Канером, крупным ученым, именем которого вместе с Азбелем был назван циклотронный резонанс в металлах. Канер был соредактором в научном журнале, в котором я мечтал опубликоваться. И я упросил Евгения Михайловича написать ему, спросить о возможности публикации. Тот написал, получил ответ и сказал мне, что с этим ответом я могу идти в первый отдел института, но предупредил, что дело безнадежное. Первый отдел — это понятно что: это люди, связанные с секретными службами, их задача — не допустить ничего лишнего. Я пришел к руководителю нашего первого отдела, к Ивану Прохоровичу Жучкову, держу за спиной письмо, но показывать его не тороплюсь. Говорю: вот, советский соредактор международного журнала готов нашу статью опубликовать, и мой руководитель согласен, давайте и вы согласитесь. Он отвечает: «Письмо-то покажи». Я и показал... А там написано: «Женя, конечно опубликуем вашу статью!» И подпись: «Моня». Жучков засмеялся и говорит: «Ну если Моня за, то я тоже». Эта единственная англоязычная публикация, конечно, погоды не сделала.

В конце 70-х годов я сменил сферу своих научных интересов с полупроводников на сверхпроводимость. В этой сфере в СССР работали замечательные ученые, были известные имена, и по сравнению с физикой полупроводников требуемое технологическое оборудование было не столь дорогим. Но в педагогическом институте, особенно по сравнению с западными коллегами, конечно, мы прозябали: закупать оборудование и расходуемые материалы нам не давали, приходилось обходиться, как бы это сказать... ворованным. Придешь на предприятие, увидишь оборудование, которым там не пользуются, спрашиваешь: «Если вы все равно не пользуетесь, может, мы заберем? Для вас же польза будет». Нам говорят: «Сможешь через проходную пронести — забирай».

И тут случилось чудо. В 1987 году Нобелевскую премию вручили за открытие высокотемпературной сверхпроводимости, и это открытие сулило большие достижения в промышленности (которые, надо сказать, впоследствии не совсем оправдались). Мои коллеги из МГУ смогли донести до председателя совета министров Рыжкова то воодушевление, которое царило в этой области науки, и в результате в СССР появилась первая грантовая программа, в рамках которой можно было получить деньги в твердой валюте на покупку приборов. И не только получить деньги, но и поехать на завод, производящий это оборудование. Было секретное письмо КГБ СССР о том, что можно выпускать в капиталистические страны, минуя социалистические, и через десять дней после этого письма я оказался в первой своей загранкомандировке — в ФРГ, а затем в Польше. Оборудование было куплено, но, самое главное, посмотрев на то, что происходило в Польше в 1988-м, я понял, к чему нам нужно готовиться. В частности, для себя я понял, что моя мечта оказаться среди коллег, которые занимались моей тематикой, сбудется, и я принялся усиленно подтягивать английский.

«Двери открылись, и вошел Горбачев»

Следующие 15 лет я активно ездил по странам Европы, в Америку, Японию, Китай. Больше, чем 2–3 месяца, там пробыть было невозможно, поскольку у меня студенты были в Москве, меня заменяли другие преподаватели (мы друг друга заменяли). Но через 2–3 месяца можно было еще поехать, часто в другую страну. И мои студенты и аспиранты, которых я старательно выращивал в педагогическом, ездили со мной. Например, была замечательная программа в Гарварде — pre-doc (в то время как у нас известны только постдок-программы). По этой программе каждые 3 года один из моих аспирантов получал трехлетнюю стипендию. Я же, например, на базе Гарварда имел прекрасный опыт сотрудничества с чудесными западными коллегами. Например, вместе с Рэймондом Бланделлом мы получили премию Van Duzer. Еще более престижную премию — IEEE Award Совета по прикладной сверхпроводимости — я тоже получил благодаря тому, что коллеги знали меня, я много общался, делился с ними, они — со мной. В этом сыграли значительную роль также мои ученики. То есть это уже совсем другая научная жизнь.

В этой новой жизни мне помогло еще то, что я в очередной раз сменил траекторию научной работы — перешел в прикладную область приборов для астрономии. В принципе, астрономия связана со сверхпроводимостью, поскольку приборы на сверхпроводниках — это лучшие инструменты для наблюдений, они позволяют дальше и глубже заглянуть во Вселенную до ее края. Еще в советское время при создании Института космических исследований Академии наук два отдела были сформированы из нашей лаборатории. Быстро войти в мировое астрономическое сообщество мне тогда помог один случай. Когда в 1990 году в Москву приехала делегация Европейского космического агентства во главе с ее вице-президентом, к нам они приехали тоже. И в конце визита мне было поручено проводить делегацию в Шереметьево. И пока мы сидели и ждали самолета в VIP-зале, двери открылись, и вслед за фотографами, которые пятились от дверей, в зал вошел Михаил Сергеевич Горбачев с Раисой Максимовной. Они летели в Берлин на разрушение Берлинской стены, но, увидев нас, они подошли и поздоровались со всеми за руку. Наши гости поинтересовались, знаком ли я с Горбачевым. И потом я имел возможность взаимодействовать с членами этой делегации по поводу того, как нам попасть в европейские астрономические запуски со своими приборами. В результате наш прибор летал на европейской космической обсерватории «Гершель», и это астрономическое сообщество до сих пор является моей областью науки и человеческих связей.

«Моя жизнь в коммерческом секторе»

С течением времени, кроме исследований, мне стали все более интересны разработки практических устройств и их вывод на рынок. Разработки приборов для астрономии показали, что это получается, что наша единичная продукция очень востребована. Это другая жизнь, которая началась в то же время, — моя жизнь в коммерческом секторе. Стало понятно, что нужно регистрировать компанию, и я предложил своим сотрудникам, студентам и аспирантам поучаствовать. Откликнулись 10 человек, и вот уже 18 лет наша компания, которая называется «Сверхпроводниковые нанотехнологии», или «Сконтел», успешно работает на глобальном рынке квантовых технологий.

Интересна история начальных инвестиций. Однажды сотрудник некой большой международной компании прочитал в одной из моих статей, что я предлагаю создать сверхпроводниковый однофотонный детектор, который будет эффективно работать в инфракрасном диапазоне. А эта компания пыталась разработать прибор, который был бы способен в режиме реального времени сквозь кремниевую подложку заглянуть внутрь большой интегральной схемы, состоящей из миллиона транзисторов, и найти там малейший дефект, например один неработающий транзистор. Конечно, там было написано не совсем так, но так они прочитали, и, может быть, я несколько самонадеянно на это и намекнул в статье. Я тогда работал короткое время в университете города Рочестер, штат Нью-Йорк, США, и это один из сильнейших университетов, откуда произросли компании Xerox, Kodak и другие. Мне позвонил инженер этой компании и поинтересовался, не сгоряча ли я это написал. И я ответил, что нет, не сгоряча, отчего же. И мне под голую идею, ничем не подкрепленную, дали первые деньги. Через два года нужно было представить готовый продукт.

Начинать надо было с исследования такой возможности, и я занялся этим в Москве, в своей лаборатории. Довольно быстро стало понятно, что конкретный способ осуществления моей идеи, который мне виделся изначально, неправильный. Но деньги взяты, и надо погрузиться в это полностью, найти другой путь решения проблемы. И полетело! Через два года у нас появились работающие приборы, они их поставили в свои системы. А потом продали свою специально созданную под этот проект компанию другой большой корпорации за 650 млн долларов.

В Америке этот сюжет произвел большое впечатление. Нам, конечно, из этих денег достался какой-то мизер, но разработку, которую мы сделали за их деньги, мы имели право продавать самостоятельно, только не на рынке производства интегральных схем. И это был существенный вклад в наши дела. Компания, которую мы создали на основе этой технологии, 10 лет была монополистом на глобальном рынке сверхпроводниковых однофотонных детекторов, а сейчас участвует в конкуренции, которую обеспечивают компании из Европы и Америки.

«Базовая кафедра — это интересно»

Впрочем, эти сюжеты про рынок, конкуренцию, увеличение прибыли меня увлекают не сильно. Если бы я стремился к увеличению бизнеса, мне пришлось бы уходить из науки и из образования, а если бизнес остается небольшим, этого можно не делать. Бросать любимое дело и заниматься только нелюбимым — зачем это надо?

Мне интереснее, чтобы студенты прямо с первого курса приходили в науку, публиковались в лучших журналах. Поэтому мы сделали бакалаврскую программу в педагогическом, единственную в стране, — «Физика на английском». И чтобы в образование было встроено наукоемкое производство, пусть и небольших серий производство. И в этом смысле, когда к нам приходит студент, он видит, как это происходит, как его учеба, его исследование и разработка приходят на рынок и нужны людям, весь этот цикл тут, перед глазами.

Постепенно выяснилось, что работа в педагогическом институте имеет для меня свои ограничения. Я теперь хотел учить не столько учителей, сколько инженеров, ну и реже — ученых. Хороший ученый из студента — это, конечно, редкий зверь. Иногда я вижу студента, который читает запоем научные статьи, ищет в них что-то, что может сравнить с тем, что делает сам, и я тихо радуюсь: да, этот человек будет ученым. Больше попадается людей, которые хотят не научное открытие сделать, а хорошую вещь, и они по-своему не менее ценны, это хорошие инженеры в будущем. Где их готовить? Всяко не в педагогическом. Десять лет назад рассказал одному из своих товарищей еще из советского времени, Сергею Филоновичу, про свои идеи подготовки инженеров. И он позвал меня к ректору Вышки, мы поговорили, и Ярослав Иванович предложил мне сделать базовую кафедру в МИЭМ.

Базовая кафедра — это интересно, это дает возможности прорастать в новую среду. А среда здесь такая... необычная во многом. Я мало знаю институтов, где начальство реально болеет за дело и многие — специалисты в той области, в которой готовятся студенты. Мало знаю вузов, где на ученом совете люди не скучают, а обсуждают, что и как нужно делать для студентов, как развивать образование. Обычно ведь идешь на ученый совет — берешь с собой работу, чтобы время не терять. А здесь не беру, здесь участвую. И я еще очень приветствую, что в МИЭМ проектное обучение не просто для отдельных студентов, которые хотят и могут, а для всех. Это трудно организовать, но здесь это делают.

Фото: Михаил Дмитриев

- ВКонтакте

- Telegram